こんにちは、ヨシです。

ITエンジニアを目指したいけれど、

どの資格から勉強すればいいのか分からない…

未経験からであればLinuxの基礎力がつけられる

LPIC1をおすすめするよ!取得するメリットや

勉強方法も解説していくね!

数あるIT資格の中でも、特におすすめなのが Linuxの基礎力を証明できる「LPIC-1」 です。

私自身も30歳・未経験からインフラエンジニアに転職し、LPIC-1を取得しました。

この資格は就職・転職での評価が高いだけでなく、

現場で役立つ知識を体系的に学べるのが大きな強みです。

実際の現場がLが、主に使うOSがWindowsだったとしてもPowershellでコマンドを使います。

コマンドの種類は変わりますが、コマンドを打つことに慣れておくと

今後アサインされていく現場でも活きてくるので是非LPICの学習はしてみてください。

さらに、今後必須となるクラウドやAWSなどの技術の基盤にもLinuxが使われているため、

将来性のあるキャリア形成にも直結します。

この記事では、

LPIC-1の取得するメリットや未経験者でも合格するための勉強方法をわかりやすく解説します。

ぜひ参考にして、あなたのキャリアの可能性を広げていきましょう。

LPIC1はどんな資格?未経験でも合格できる理由

LPIC1は、Linux技術者としての基礎力を証明できる世界共通の資格です。

サーバーエンジニアやインフラエンジニアを目指す人にとって

登竜門とも言える資格であり、

特に「Linuxの操作・設定・トラブル対応」の力を体系的に学べます。

私自身もIT未経験の状態からLPIC1に挑戦しましたが、

学習範囲が基礎的な内容にまとまっていたため、未経験者の私でも学習しやすかったです。

ここからは試験範囲や出題形式、そして未経験でも挑戦しやすい理由を紹介します。

LPIC1の試験範囲と出題形式

LPIC1は「101試験」と「102試験」の2つに分かれています。

どちらも90分間、60問前後の問題が出題され、合格ラインはおおよそ65〜70%です。

出題形式は選択問題(多肢選択・単一選択)と記述式があり、

実務で必要なコマンド操作や設定内容を理解しているかが問われます。

試験範囲は大きく以下のように整理されています。

101試験試験概要と試験範囲

| 出題数 | 60問程度 |

| 試験時間 | 90分 |

| 合格ライン | 60~70% |

- Linuxのアーキテクチャ

- Linuxのインストールとパッケージ管理

- GNUとUNIXコマンド

- デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準

102試験試験概要と試験範囲

| 出題数 | 60問程度 |

| 試験時間 | 90分 |

| 合格ライン | 60~70% |

- シェルとシェルスクリプト

- GUIとデスクトップ

- 管理タスク・必須システムサービス

- ネットワークの基礎

- セキュリティ

範囲は広いですが、出題内容は実務でよく使うものの中でも基礎的な部分が中心です。

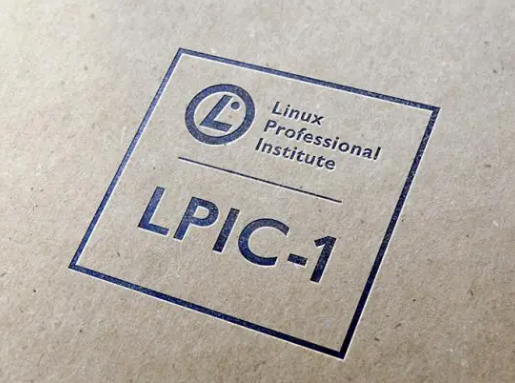

「机上の暗記」ではなく、「Linux環境で手を動かして学ぶ」ことで、実践的な力もつけながら

試験対策にもなります。

IT未経験者でも挑戦しやすい理由

「資格勉強」と聞くと、経験者向けでハードルが高そうに感じるかもしれません。

ですがLPIC1は、未経験者が基礎を固めるための入口として設計されているため、

次の理由から挑戦しやすい資格です。

①出題範囲が基礎的で実務に直結している

Linuxコマンドの基本操作や、ユーザー管理・ネットワーク設定など、

エンジニアとして最初に学ぶべきことが中心で、最初の感覚としてはPCの操作方法を

教わっているような感覚でした。

多くのコマンドを覚えるのは大変ですが、

慣れると素早くコマンドが打てるようになり、GUIよりも使いやすいという感覚になります。

どれだけ実機で触るかが合格のカギになります。

学習教材が豊富

参考書、問題集、Web上の模擬試験など情報が多いため、独学でも十分合格可能です。

私はudemyで動画を通して基礎を学び、

Ping-tとスピードマスターという教材で問題を解き、合格することができました。

それ以外にも参考書が多くあり、自分にあった勉強法を選択すれば良いのですが、

教材が多すぎてどれを選択すれば良いのか分からない!という方もいると思います。

そのような方は、

私が使用していたudemy+Ping-t+スピードマスターで良いかと思います。

演習環境を簡単に用意できる

無料の仮想環境(VirtualBoxやVMware)やクラウド(AWSの無料枠など)を使えば、

手を動かして学習できる。

私自身もLinuxに触れるのはLPIC1の勉強が初めてでしたが、

テキストと環境構築を繰り返すうちに

「わからない → 実際に動かす → 理解できる」という流れで知識が定着していきました。

未経験でも継続すれば必ず合格できます。

LPIC-1を取得するメリット

① 就職・転職に有利

LPIC-1は、Linuxの基礎知識を持っていることを証明できる国際資格です。

特にインフラエンジニアやサーバー管理を行う企業では

「Linuxを扱える人材かどうか」が採用の大きな判断材料になります。

未経験からIT業界を目指す場合、「Linuxを独学した」という自己PRだけでは伝わりにくいですが、

LPIC-1を取得していれば採用担当者にも実力を示しやすいです。

資格そのものが内定を保証するわけではありませんが、

履歴書や面接で「学習意欲と基礎力」をアピールでき、

未経験からの転職成功率を高める有力な武器になります。

②現場で役立つスキルが身につく

LPIC-1の学習範囲は、

Linuxサーバーの基本操作・ユーザー管理・ネットワーク設定・シェル操作など、

実際の業務でそのまま活用できる知識ばかりです。

資格学習を通じて「ファイル権限を正しく設定する」「ネットワーク障害を切り分ける」

「シェルで効率よく作業する」といったスキルが身につきます。

現場ではマニュアル通りに進まないことも多いですが、

LPIC-1の基礎を理解していればトラブル対応の初動がスムーズになります。

つまり「資格勉強=現場力の向上」につながる点がLPIC-1の大きなメリットです。

③ AWSでもLinuxが活用されている

現在のITインフラはクラウドが主流ですが、

その基盤にはLinuxが広く使われています。

例えばAWSのEC2インスタンスは多くがLinuxベースで動作しており、

設定や運用の場面でLinuxコマンドの理解が欠かせません。

DockerやKubernetesなどのコンテナ技術もLinuxの仕組みを前提にしており、

クラウドエンジニアを目指すならLinux知識は避けて通れません。

LPIC-1は「Linuxの基礎を体系的に学べる入口」として最適で、

クラウドや最新技術へのステップアップをスムーズにしてくれる資格です。

LPIC1合格に必要な勉強時間と学習ステップ

平均的な勉強時間の目安

LPIC1はLinuxの基礎知識を幅広く問われる資格です。

一般的に合格に必要な勉強時間は下記と言われています。

IT経験者:約100時間前後

IT未経験者:約150時間程度

1日2時間の学習を継続すれば、

未経験でも2〜3か月で合格ラインに到達できます。

短期集中で取り組むよりも、毎日少しずつコツコツ積み上げる方が知識が定着しやすいです。

私の場合、1日3時間で1時間動画を通してインプット、もう2時間で問題を解くことで

アウトプットをしておよそ1ヶ月半で取得することができました。

学習の進め方【基礎理解→演習→模試】

基礎理解(インプット)

Udemyの講座を利用して、Linuxの基本操作やコマンドを体系的に学ぶ

テキストだけではイメージしにくい部分も、

動画解説で理解しやすくなり、

未経験でも慣れないLinux環境のイメージが徐々に見慣れてきます。

特におすすめのUdemy講座はこれ!

本当に初心者に寄り添った教え方をしてくれるので理解もしやすい。

ハンズオンで実施するための構築も動画内に入ってるので

最初からみればハンズオンに沿って学んでいくことができます。

演習(アウトプット)

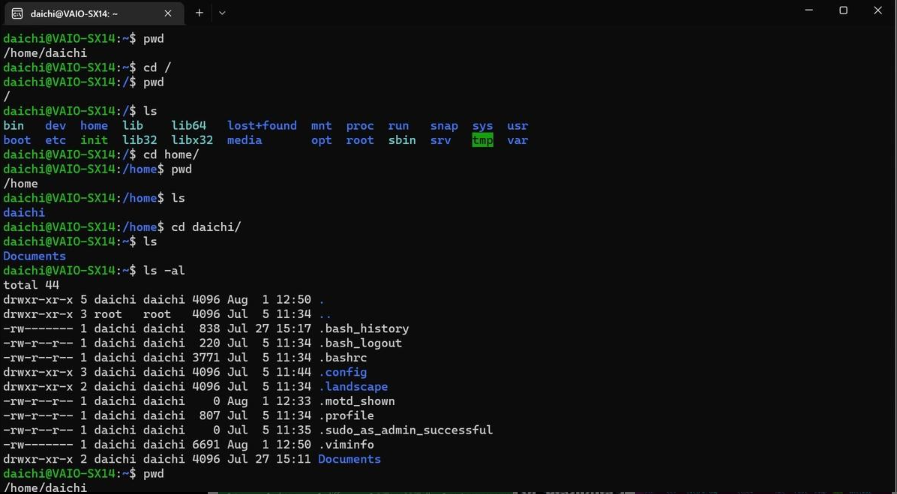

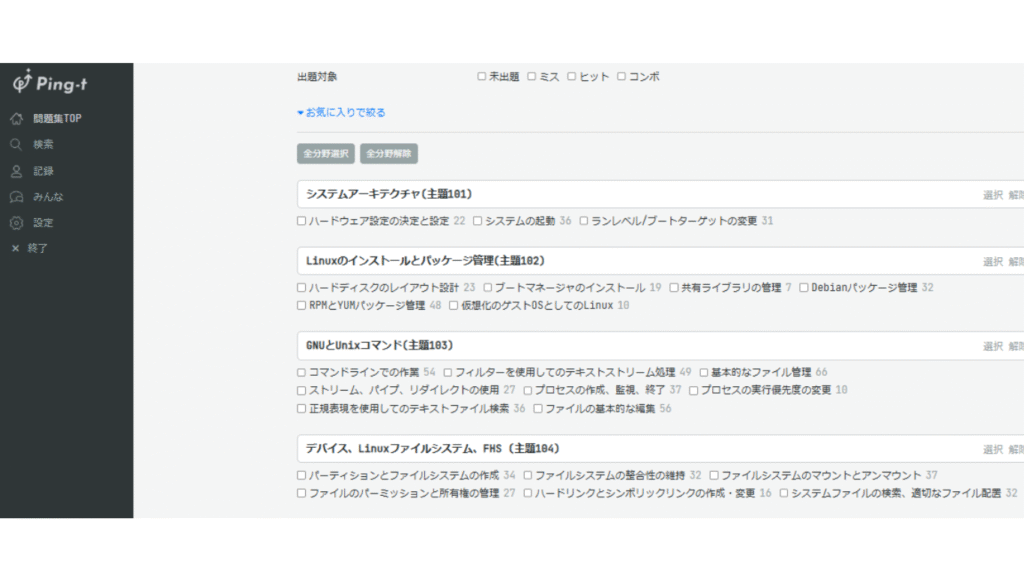

Ping-tの問題演習サイトで問題に慣れていきます。

本番形式に近い問題が豊富にあり、間違えた箇所を繰り返し解くことで弱点を克服できる

模試で正答率80%以上取れるようになれば、合格レベルと判断して良いでしょう

下記はPing-tの1問1問の解説!超丁寧に解説してくれるので

分からない問題があっても解説見て、理解できれば問題ありません。

続いて、スピードマスターは書籍の購入となりますが、

正直この書籍から似たような出題、全く同じ問題が出題される可能性はかなり高いです。

実際私も、本試験ではスピードマスターにかなり助けられました。

購入費がかかりますが、一発で合格することを確実にする場合は

必須教材と言っても過言ではありません。

学習ステップまとめ

LPIC1合格のカギは「インプットとアウトプットのバランス」です。

①Udemyで全体像を把握する(インプット)

②Ping-t、スピードマスターで解けるか試す(アウトプット)

③分からなかった部分を再度Udemyで復習する(インプットに戻る)

このサイクルを繰り返すことで、効率的に知識を定着させられます。

特に模試を繰り返すと「試験本番の感覚」に慣れることができ、合格率を大きく高められるでしょう。

実際にLPIC1を取得するまでの私のスケジュール

この時働いていた仕事は、9時〜18時の仕事でした。

朝と帰りの電車の移動時間片道30分の合計1時間をアウトプットタイムとして問題を解く時間に

使っていました。帰宅後、自宅では2時間勉強。

1時間インプット、もう1時間はアウトプットでPing-t及びスピードマスターで問題を

解くことをしていました。1日の勉強時間は合計3時間という感じです。

意外と通勤時間を利用すると満足した学習時間が取れていましたし、

これ以上やると集中力が切れてしまうのでこの3時間の学習をとにかく習慣化させていました。

これを1ヶ月程度やっていれば未経験であってもだいぶ問題は解けるようになってきます。

経験者であれば2,3週間程度で取得できてしまう方もいるようですが、私はさすがに

そこまでの速さで取得することはできないと思います。

私の場合、PC操作も日常ではコピー&ペーストとブラウザ検索くらいしか

触っていなかったので超未経験状態でした。

実際LPICは101と102に合格すればやっとLPIC1の取得ができるので勉強時間は

全部で3ヶ月といったところです。勉強時間の中でも問題を解くことを重点的にやれば

問題にも慣れ、さらに合格できるまでの期間も短くできる気がします。

実際の問題は選択式がほとんどで実際にコマンドを打つ問題は10問弱程度でしたので

出題形式

- マウス選択問題:複数の選択肢から正解を選ぶ形式です

- キーボード入力問題:コマンド名やディレクトリ名、オプションなどを直接キーボードで入力する記述式問題も出題されます

うっすら覚えてるレベルでも充分解いていけるような気がします。

アウトプットではping-tとスピードマスターを使っていましたが、

実際の試験で同じ問題が出た確率的には、最新のスピードマスターが1番出題率が高めに感じました。

なのでスピードマスターは試験が近づいてきたら確実に抑えておいた方が

合格率をかなり上げることができます。

以上、私のLPIC1合格までの学習スケジュールでした。

まとめ|LPIC-1は未経験からITエンジニアを目指す最初の一歩

LPIC-1は、Linuxの基礎力を証明できる世界共通の資格です。

未経験者でも、正しい教材選びと学習ステップを踏めば100〜150時間の学習で十分合格可能です。

特に Udemyで基礎を理解 → Ping-tで演習 → スピードマスターで模試対策 という流れは、

多くの合格者が実践している王道の方法です。

さらに、LPIC-1を取得することで

- 就職・転職に有利になり、キャリアの扉が開く

- 実務に直結するスキルが身につき、現場で即戦力になれる

- AWSやクラウド分野へのステップアップがスムーズになる

といった大きなメリットがあります。

「Linuxに触れたことがないけど大丈夫かな?」と不安に感じている方も、

まずは教材を一つ手に取り、学習を始めることが合格への第一歩です。

LPIC-1は単なる資格ではなく、エンジニアとしてキャリアを広げる強力な武器になります。

今日から小さくても行動を始め、未来のキャリアにつなげていきましょう。

ではまた!

コメント